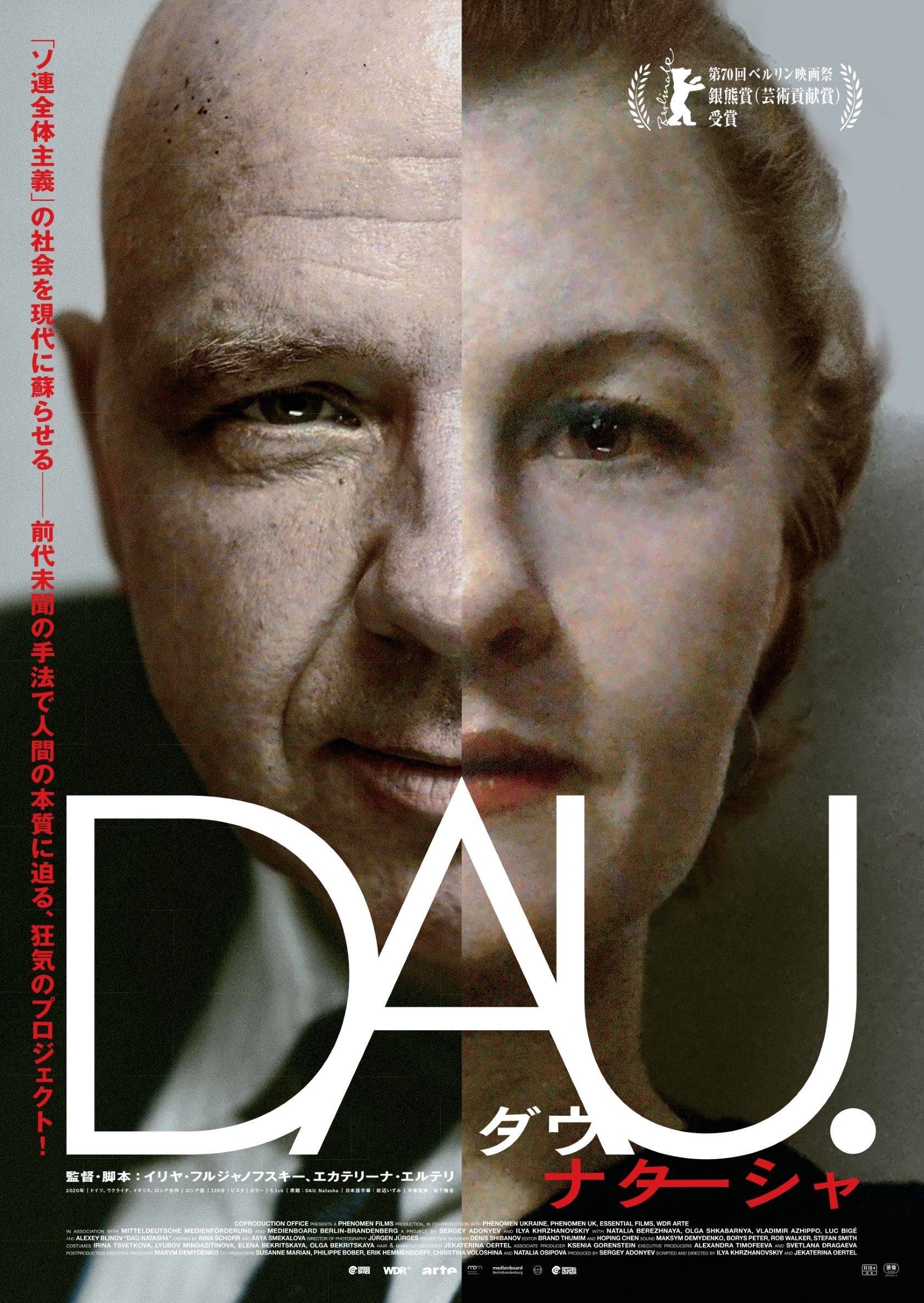

『DAU. ナターシャ』DAU. Natasha(2020)-Ilya Khrzhanovsky/Jekaterina Oertel

傲慢・残酷・猥雑、これが人間の本性なのか?

東京都2回目の緊急事態宣言明け1本目の映画。そしてこの記事を書いている今は、3度目の緊急事態宣言延長中の最中。なかなか書く気になれなかった。鑑賞しても記事にしない作品はたくさんあり、本作についても書くか迷った。それは、自分自身がこの作品をどう捉えたのかをなかなか見出せなかったからだ。何度も何度も書くのをやめてはまた書きーーを繰り返し、ようやく記事にした。

それはあまりにも酷く、あまりにもグロテスクだった。

フィクションと捉えればなんてことないのかもしれないが、そう単純ではないということを知っていたため、外見だけで「気持ち悪かった」あるいは「素晴らしかった」なんて一言で表すことができないのだ。という今も、自分がこの作品についてどのように“書く”のか予想もできずに、ただ書き進めてみることにした。

デビュー作『4』で瞬く間に脚光を浴びたIlya Khrzhanovsky(イリヤ・フルジャノフスキー)が監督を務め、Jekaterina Oertel(エカテリーナ・エルテリ)が共同監督として参加。第70回ベルリン国際映画祭では銀熊賞を受賞した。1962年にノーベル物理学賞を受賞した学者Lev Landau(レフ・ランダウ)の伝記映画としてスタートした本作は、主要キャストは400人、エキストラは1万人、オーディション人数は約10万人、制作年数15年と全てが規格外。1950年代のソヴィエト連邦が再現された12000平米もの巨大なセットには、常時200人〜300人ほどの人が実際に生活を送っており、それはもはやセットではなく、タイムスリップを果たした一つの世界であった。至るところに設置されたカメラが、約2年間実際にそこで暮らし、役になりきった人々を映し出す。

この狂った世界が生み出した、人間の悪と愛とは?

▶︎あらすじ

ソ連の秘密研究所に併設された食堂で働くウェイトレス、ナターシャは、ある日研究所に滞在していたフランス人科学者と肉体関係を結ぶ。しかし当局の監視により、ナターシャはスパイ容疑をかけられてしまう……

▶︎作品批評

主人公のナターシャ役に選ばれたのは、Natalia Berezhnaya(ナターリヤ・ベレジナヤ)。大学卒業後には工場で料理人として働いた経験を持つ。そして彼女の同僚オーリャ役にはOlga Shkabarnya(オリガ・シカバルニャ)。モデルやカフェの店員の経験もあり、2017年はクライミングのインストラクターとなった。

ナターシャに尋問をしたVladimir Azhippo(ウラジーミル・アジッポ)はほぼ本人役としてそこに存在したと言っていいのか。実際にソヴィエト連邦の刑務所と拘置所で働いた後、KGBの大佐へ。その後ウクライナ内務省で20年以上勤務したというキャリアを持ち、囚人及び刑務所職員の行動心理学の専門家としても有名だった。

このような“現実味を帯びた人々”が、時間が巻き戻っただけの“現実社会”で、目を覆いたくなるような本性を晒す。それは下劣で、残酷で、吐き気がするほどのものだった。

物語は、ナターシャが働く食堂の様子からはじまる。営業終了後、ナターシャがオーリャに向かい床を拭くように指示をする。しかしオーリャはそれを拒否。ナターシャはどうしても今すぐ床を拭かせたい。嫌がるオーリャ。次第にナターシャは「ここに居ろ」と論点がずれはじめる。それに対してオーリャは「帰る」という。そしてナターシャは「帰れ」と言い出し、オーリャは「あなたへの嫌がらせのために帰らない」と言う。

まるで子供の喧嘩。しかもこの二人、その後に映し出されるオーリャの家でのパーティでは、とても仲が良く、姉妹のようにさえも見えるのだ。そしてそのパーティではベルリンでも物議となった、ナターシャとフランス人科学者のリュックのエロティックな性描写が描かれている。

これまでわたしが観た映画の中で最もと言ってもいいほど、汚らわしく下品で最悪な性描写だった。しかも長すぎる。それがはじまるとすぐに、「わたしはこれを観続けるのか?」と観賞したことを後悔したほど。しかし冷静になった今そのことを思い返すと、歳を重ねた人間であろうとも、皮膚が垂れ下がった人間であろうとも、酔っ払いであろうとも、セックスをするそれ自体を否定することはできない。たとえそれが第三者にとってはただの醜態であったとしても、セックスに身を委ねている当の二人にはオアシスであり天にも昇る快感を味わっている最中なのだ。本来セックスは他人に見せるものではなく、種の繁栄のため、そして当人たちのオーガズムへの到達のために為される本能的行為である。わたしたち(鑑賞者)は、ただそれを脚色なくありのまま観せられただけのことなのだ。

まあそれをピンポイントで好んで、観賞したわけではないのだが。

この動物的人間の姿、いわば本来の人間の姿が本当にキツイ。

さらにキツイのが、ナターシャがウラジーミルに拷問されるシーンだ。その行為自体も辛いが、ナターシャの掌返しにはまたゾッとさせられる。自分の身が本当に危険にさらされた時には、人間は自己防衛の為、いとも簡単に自分の信念を曲げることができるのだと、恐ろしかった。

現代の日本という、一見美しく平和なぬるい世界で生きているわたしたち。困っている誰かがいれば手を差し伸べ、自分を抑えて体裁を守り、秩序に従い生きている。この誇り高き美しい姿と、本作で描かれた傲慢で残酷で猥雑な姿と、どちらが“人間”なのだろうか?ぬるい世界で生きているわたしにはその答えはわからないが、ただ、“人間”というものは己が作り出した環境の中で、その姿を悪にも善にも変えることができるというのは確かだ。

無言で流れるエンドロールが、恐ろしかった。

ちなみにこの「DAU.」シリーズは、後に10本以上の作品が控えているという。観るか?観ないか?

▼作品データ

『DAU. ナターシャ』(ロシア)

原題:DAU. Natasha

公開:2020年

監督・脚本:Ilya Khrzhanovsky/Jekaterina Oertel

撮影:Jurgen Jurges

音楽:Luis De Pablo