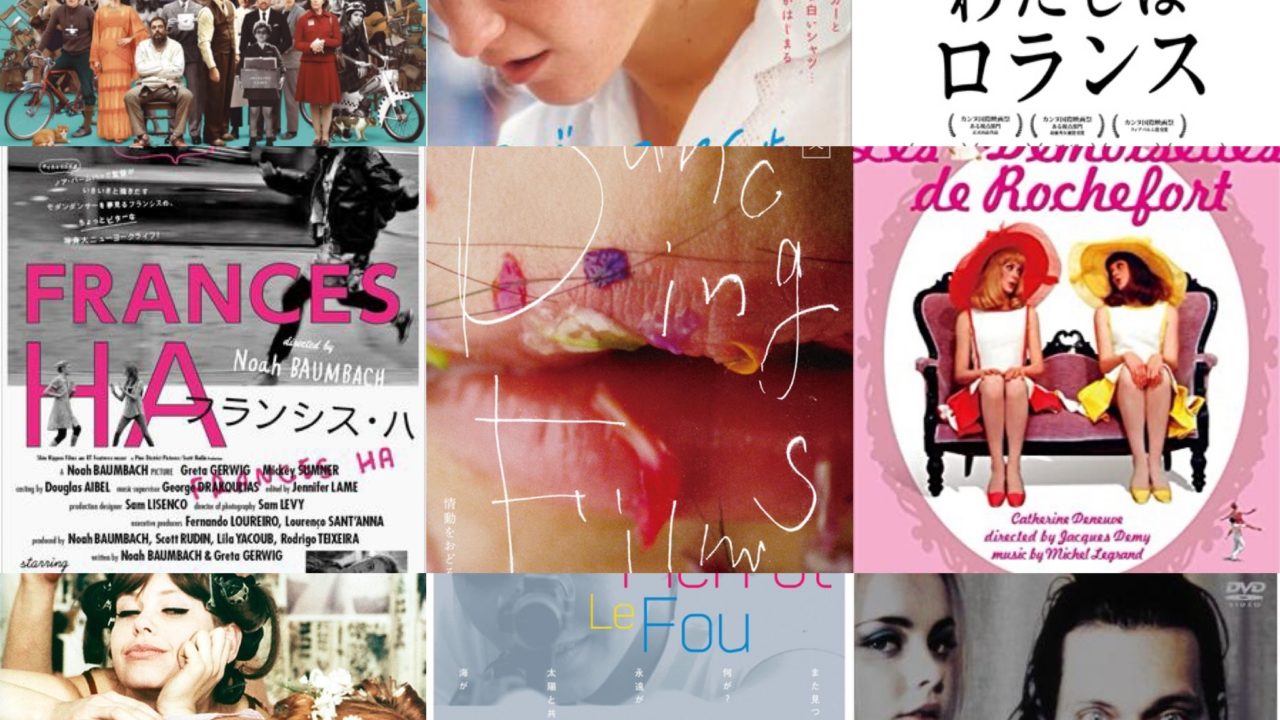

センス抜群のおしゃれ映画を紹介

ファッション(衣装)、美術、映像、音楽など、おしゃれ映画は時代を超えても色褪せないもの。そんなセンス抜群の映画作品を厳選して紹介。

『aftersun/アフターサン』(2022)

大人になっても心の奥で小さく輝いている父娘のあの夏

11歳の夏休み、ソフィは父とトルコのリゾート地へ出かけた。兄と間違われるほど若く見える父とは普段は離れて暮らしている。そんな父はあと2日で31歳を迎える。ソフィはビデオカメラを父に向け「11歳のとき、将来は何をしていると思ってた?」 と問いかけた──。

2018年にフィルムメーカー・マガジンにおいて「インディペンデント映画の新しい顔25人」のひとりに選出されたCharlotte Wells(シャーロット・ウェルズ)の長編初監督作品。2022年にカンヌ国際映画祭。批評家週間に上映されると絶賛され、A24が北米配給権を獲得。日本では2023年5月に公開された。31歳のソフィの視点で、今の自分と同じ年齢の父と11歳の自分が過ごした夏休みが綴られている。ナチュラリスティックでありつつ、霞がかったやさしい春の夜明けのような映像が、美しくもヒリつく。

『フレンチ・ディスパッチ ザ・リバティ、カンザス・イヴニング・サン別冊』(2021)

ウェス・アンダーソン節全開!おしゃれ上級映画

アメリカ出身の名物編集長が手掛ける、雑誌「フレンチ・ディスパッチ」。世界で50カ国、約50万人もの読者を抱える人気雑誌で、フランスの架空の街、アンニュイ=シュール=ブラゼにその編集部があった。国政問題、政治、アート、ファッション、グルメなどのバライティ豊かな記事を、凄腕の記者がそれぞれ担当していた。ある日、その創刊者で編集長であるアーサー・ハウイッツァー・Jr.が仕事中に急死する──。

Wes Anderson(ウェス・アンダーソン)ならではの、計算され尽くした美しい構図と色彩、そして愛のあふれるおしゃれなストーリーに心掴まれる。モノクロームとカラーをシーンによって使い分け、さらにはアニメーションまでぶっこむ天才っぷり。ウェス・アンダーソンの世界観に迷い込むこと間違いなしの傑作。ウェス好きはもちろん、最新のおしゃれ映画に触れたい方にもおすすめ。

『クルエラ』(2021)

ハイクオリティな衣装と美術は圧巻!最高峰がここにある

幼い頃からファッションが大好きであったエステラは、時々反抗的になることがあった。母はそんなエステラに「クルエラ(残酷、残忍)」とあだ名をつけ、クルエラを出さないようにと教えていた。しかしそのせいもありエステラは学校に馴染むことができず、母とふたりでロンドンでの新たな生活を始めることにした──。

監督・Craig Gillespie(クレイグ・ガレスピー)を筆頭に、衣装デザインをJenny Beavan(ジェニー・ビーヴァン)、プロダクション・デザイナーをFiona Crombie(フィオナ・クロンビー)、セット・デコレーターをAlice Felton(アリス・フェルトン)という一流スタッフが集結した大作。作品の細部にわたり、一切の妥協なく緻密に創り上げられている。クルエラの感情と共に表現されているファッション、そして70年代前後の豪華絢爛なファッション界の美術セットに注目。子どもから大人まで楽しむことができる、秀逸作に仕上げられている。

『スザンヌ、16歳』(2020)

シンプルだけど奥深い、爽やかなフレンチムービー

友だちにも学校にも退屈していた16歳のスザンヌは、ある日舞台俳優にラファエルに出会う。ラファエル自身も同じことを繰り返す毎日に退屈しており、ふたりはすぐに恋に落ちた。しかしスザンヌは、彼に夢中になるに連れ不安を感じるようになる──。

フランスの超新鋭、Suzanne Lindon(スザンヌ・ランドン)による初の監督作。自身が15歳のときに書き上げた脚本を19歳で作品に仕上げた。監督・脚本のほかに主演まで自らが務めあげた衝撃の作品。16歳のちょっぴり生意気な女の子が、大人と子どもの間で揺れ動く姿をみずみずしく繊細に綴る。現代版ヌーヴェル・ヴァーグのような、フランス映画の“今”をあらわす秀逸作。少ないセリフ、愛らしいダンス、グレナデンソーダなど、シンプルだけど奥深い演出が清楚で素晴らしい。

『マルジェラが語る“マルタン・マルジェラ”』(2019)

謎の天才デザイナーの真実に迫るスタイリッシュドキュメンタリー

公の場にその姿を一切見せないことでも有名なデザイナー・Martin Margiela(マルタン・マルジェラ)。そんな彼が、1988年にジェニー・メレンズともに立ち上げた自身のブランド、“マルタン・マルジェラ”について語るドキュメンタリー作品。

2008年9月29日にメゾンを離脱し、今もなおファッション界の革命児として語り継がれ、多大な影響を与えているマルジェラ。本作では声と手元のみの出演でありながら、その存在感に感動させられる。Reiner Holzemer(ライナー・ホルツェマー)監督の手腕でこそ成し得た賜物だ。メゾン マルタン マルジェラのアーカイブ資料や映像、さらにマルジェラが実際に幼い頃に描いた絵や手作りのバービー人形の洋服など、貴重な「記憶」と共にマルジェラ自身が語る。ファッションに興味がない人でも、マルジェラというひとりの人間を通して多くのことを学び、感銘を受けるであろう。

『スケート・キッチン』(2016)

スケボーガールのリアルをみずみずしく描く

「怪我をすると危険」と母親から禁止されていながらも、大好きなスケートボードにどんどん夢中になっていくカミーユ。ある日、いつものようにチェックしていたインスタグラムで“スケート・キッチン”という女の子だけのスケートクルーの投稿を見つける──。

2011年、ファッションブランドMIU MIUが手がけたプロジェクト、「Miu Miu Women’s Tales(Miu Miu【女性たちの物語】)」のショートムービーの1本、『That One Day』としてスタートしたニューヨークのガールズムービー。Crystal Moselle(クリスタル・モーゼル)が監督を務め、“スケート・キッチン”のメンバーには実在するスケーターを起用。きらきらと美しい太陽の光とシャロー・フォーカスがストーリーを彩り、まるでドキュメンタリーのような鮮度の高い作品に仕上げられている。何気ない会話に込められた女の子たちのリアルな日常と、それぞれのパーソナリティが光る自信に満ちたファッションにも注目したい。

『わたしはロランス』(2012)

おしゃれかつ斬新な感情表現の演出が見事!

30歳の誕生日を迎えたロランスは、“女になりたい”と恋人のフレッド打ち明けた。一度は困惑したフレッドであったが、ロランスを受け入れ、メイクを教えたりカツラをプレゼントしたりとロランスの想いに協力した。ロランスを愛するフレッド、フレッドを愛するロランス。小さな田舎町での偏見や拒絶が降り注ぐ中、ふたりの愛のゆくへは──?

カナダ出身、当時弱冠24歳のXavier Dolan(グザヴィエ・ドラン)監督作。本作を含めそれまでに発表した3作品すべてがカンヌ国際映画祭に出品されている。ストーリーはもちろん構図や音楽、ファッションなど、作品のいたるところから、その才能を感じずにはいられない。それはまさに“革命”。おしゃれかつ斬新な登場人物の感情を表現する演出。それは一度目にしたら忘れることができないほどの衝撃だった。「天才」とは彼のためにある言葉と言っても過言ではないとあらためて世界中に知らしめた一作。

『フランシス・ハ』(2012)

文化系女子にヒット!モノクロームでくっきりと描かれた女の子のリアルなニューヨークライフ

フランシスはニューヨークで親友のソフィーと同居しながらプロのモダンダンサーを目指していた。しかし、ソフィーは恋人のパッチと婚約するため部屋の更新をせずに引っ越してしまう。住む場所も失い、仕事もうまくいかないフランシスは苛立ちはじめる──。

『イカとクジラ』(2005)のNoah Baumbach(ノア・バームバック)監督作。主演と共同脚本を、パートナーでもあるGreta Gerwig(グレタ・ガーウィグ)が務めた。ニューヨークで暮らす“非モテ女子”の等身大の姿が描かれ、文化系女子から多くの支持を得たヒット作。デヴィッド・ボウイ「モダン・ラブ」をバックに、フランシスが疾走するシーンはレオス・カラックス監督の『汚れた血』(1986)、ほかにもウディ・アレンの『マンハッタン』などのオマージュが多数に散りばめられている。ニューヨークという大都会を舞台に、美しいモノクロームで描かれた懸命に生きる女の子のリアルな姿は、文化系女子の応援歌のようだ。

アメリ(2001)

おしゃれなフレンチインテリアは女の子の憧れ

アメリは幼い頃、元軍医で医者の父の診療でドキドキと高揚し、心臓病であると勘違いされてしまったことにより、学校へ通わずに家で元教師の母親から教育を受けて育った。そのため人とのコミュニケーションが苦手で、空想にふける日々を過ごしていた──。

“アメリ現象”と言われるほど世界的にヒットし、アメリのヘアスタイルを真似る女子が急増するなどアメリブームを巻き起こした。壁、ドア、ソファー、そしてカーテンも真っ赤なアメリの部屋。ミヒャエル・ゾーヴァの絵画やグリーンのピロークッションなど、どこを切り取ってもかわいいが完璧なインテリアたち。さらにそれらのカラーに込められたメタファーにも注目すれば、よりアメリワールドを深く堪能できるはず。かわいい+ブラックユーモアで魅せるJean-Pierre Jeunet(ジャン=ピエール・ジュネ)監督は、やはりさすがとしか言いようがない。

『ミッドサマー』(2019)

色彩豊かな美しい映像が絶望へと導く新感覚ホラー映画

精神疾患の妹をいつも心配している大学生のダニーは、自身も不安定な状態に陥っていた。そんな中、妹と両親が不慮の事故で死亡してしまう。家族を失いますます不安定になってしまったダニーに、恋人のクリスチャンは別れを言い出すことができずにいた。そして友達と計画していたスウェーデン旅行にダニーも連れて行くことになる──。

アリ・アスター監督によるA24のフェスティバルスリラー。花々に彩られた美しく幻想的な世界観と流れるように滑らかなカメラワークが天国を思わせるほど心地よい。しかしその世界観と対極に静かに襲うグロテスクな描写が観るものを最恐に陥れる。「ホラー=夜」のイメージを覆した、今までにないスタイリッシュな新感覚のホラー作品は中毒性MAXだ。

『Grand Bouquet』(2019)

誰にも教えたくない!だけど誰かに教えたい!美しくもグロテスクなヒューマンホラー

一人の人間に、なんどもなんども容赦なく攻撃を加える“黒い塊”。何か言いたい人間。しかしその口から出てくるのは、言葉ではなく美しい花であった──。

はじめてこの作品を鑑賞した時の衝撃は凄まじいものであった。その感覚を今でも鮮明に覚えている。わたしの中にある無数の細胞が喜んでいた。頭のてっぺんの髪の毛の先から足の爪のさきまで、それは身体の隅々にまで隙間なく浸透していった。美しくも目を覆いたくなるほどグロテスク。そして内臓を揺らす音。生とは?死とは?気がつけば頬には涙がつたう。輪廻転生。唯一無二のパワーが詰まったまさに渾身の一作だ。

『第三夫人と髪飾り』(2018)

美しく官能的に綴られた、性別「女」が生きる残酷な世界

時は19世紀、14歳の少女メイは北ベトナムの絹の産地にある家へ嫁いでくる。第一夫人はひとりの息子と、そして第二夫人は3人の息子とそこで生活を共にし、メイは第三夫人であった。一族からは世継ぎとなる男児の誕生が望まれ、男児を産んだものこそが真の「妻」となることを知ったメイは──。

ベトナム出身の新鋭、Ash Mayfair(アッシュ・メイフェア)監督が、その脚本でスパイク・リー プロダクションファンドを受賞し製作。曽祖母から実際に聞いた話が元になっており、キャストと共にロケ地19世紀の暮らしを数ヶ月にわたり擬似体験するほど徹底された作品。重いテーマと対極に、息を呑むほど美しすぎる映像が印象的。多くの光を取り込み映し出されるベトナムの営みは、まるで桃源郷のよう。物議を醸した官能描写も見どころのひとつ。この美しい土地に共存する残酷な人間の心の対比が、より鑑賞者の胸を抉る。

『バッファロー’66』(1998)

映像・音楽・ファッションの3拍子がそろったおしゃれ映画の金字塔

刑務所から出所したビリーは、故郷のバッファローへ帰る際に「婚約者を連れて帰る」と事情を知らない両親に嘘をついてしまう。そこで、トイレを探しているときに偶然出会ったレイラを拉致し、恋人のフリをして両親に会うように強要する──。

ミニシアター系映画作品として最も有名と言えるほどのカルト的人気を誇る本作。これまで何度もリバイバル上映され、今なお多くの支持を得ている。監督、脚本、主演、音楽を手がけたVincent Gallo(ヴィンセント・ギャロ)の半自伝的作品で、ザラつきのあるグレイッシュがノスタルジーな映像と、es(イエス)、King Crimson(キング・クリムゾン)のなどのプログレッシブ・ロックやStan Getz(スタン・ゲッツ)のジャスなどの選曲がクール。おしゃれ映画のはじめての1本としてもおすすめ。

『パルプ・フィクション』(1994)

クールなダンスシーンは伝説!ぶっ飛んだ構成にも心踊らされる

パンプキンとハニー・バニーのカップルは、レストランで銀行強盗の計画立てていたが、次第に今いるこのレストランでの強盗を企てるものに。そしてパンプキンは「手を挙げろ、強盗だ」と銃を抜いた──。

誰もが知るQuentin Tarantino(クエンティン・タランティーノ)監督によるもの。バラバラにされた時系列という斬新な構成で、当時は超話題になった伝説的名作映画。John Travolta(ジョン・トラボルタ)とUma Thurman(ユマ・サーマン)が、Chuck Berry(チャック・ベリー)の「You Never Can Tell」にのってキレッキレのツイストをするダンスシーンはあまりにも有名で、「最も好きなシーン」に挙げる映画好きも多い。小洒落たユーモアたっぷりのバイオレンス・クライム作品で、暴力が苦手な人でも観やすいことも特徴。おバカぐあいがチャーミングなミアに、しっかり魅了されてしまうこと間違いなし。

『恋する惑星』(1994)

ブレやスローモーションの多用でストーリーをおしゃれに彩る

刑事223号=モウは、恋人にフラれてひどく落ち込んでいた。バーで飲んだくれていたところ、大きなサングラスをかけた金髪の女性と意気投合する。一方、恋人との関係がうまくいっていない警官663号。飲食店「ミッドナイト・エクスプレス」で女性店員のフェイと出会う──。

Wong Kar Wai(ウォン・カーワイ)監督×Christopher Doyle(クリストファー・ドイル)の誰もが知るおしゃれ映画。手持ちやブレ、スローモーションの多様など、斬新で躍動感溢れるカメラワークが実にスタイリッシュ。香港・九龍の尖沙咀にひしめく雑居ビルの間から覗くコントラストの強い小さな空が印象的。デニス・ブラウンの『Things in Life』や、ママス&パパスの『夢のカリフォルニア』、フェイ・ウォンの『夢中人』(クランベリーズ『ドリームス』のカバー曲)など、どれも耳心地のいい音楽もこの作品の魅力のひとつ。

『ロシュフォールの恋人たち』(1967)

ジャック・ドゥミ×ミシェル・ルグランが贈る至極のミュージカル映画

フランス西部のロシュフォールでは年に1度のお祭りが開催される。キャラバン隊が到着し、準備に忙しい街の人々は活気に満ちていた。その街に子どもたちにバレエを教えている美しい双子の姉妹がいた。姉であるソランジュは作曲、そして妹のデルフィーヌはダンスの実力をいつの日かパリで試したいと夢を見ていた──。

『ローラ』(1961)や『シェリブールの雨傘』(1967)で知られるヌーヴェルヴァーグの左岸派、Jacques Demy(ジャック・ドゥミ)監督によるミュージカル映画。ソランジュとデルフィーヌの美しい双子の姉妹を演じたのは、Françoise Dorléac(フランソワーズ・ドルレアック)とCatherine Deneuve(カトリーヌ・ドヌーヴ)が実の姉妹であった。もっとも注目すべきは、今見てもおしゃれなふたりのシンメトリーなファッション。さらに、撮影のために塗り替えられたという街の建物は、カラフルで見る目が喜ぶ可愛さ。胸が高鳴る音楽と共に流れるようにストーリーは展開し、ミュージカルが苦手な人でも大変観やすい作品に仕上げられている。

『ひなぎく』(1966)

かわいいだけじゃない!自由に生きたい60年代女の子の叫び

空にに見えるのは爆撃機。マリエ1とマリエ2はロボットのように言う「やることなすこと全部失敗」。そして二人は「好き勝手やってやろう」と決めやりたい放題にイタズラをはじめる──。

チェコの映画の先駆者であるVěra Chytilová(ヴェラ・ヒティロヴァ)監督による、チェコ・ヌーヴェルヴァーグの代表作。検閲を通るため、監督のイデオロギーが密かに作品に隠されることが多かった当時、正面切ってガッツリと自己主張がされていることが最高にクール。日本では「60年代女の子映画の決定版」「女の子映画の金字塔」なんて紹介をされている。しかし本作をその言葉で纏めてしまうことは、あまりにも浅はかだ。それではあの冒頭とラストは完全がなかったことにされてはいないだろうか。「自由に生きている女の子」「かわいい女の子」本当にそうなのだろうか?もしかすると、この見た目の世界観にばかり気を取られてしまう人々自体がヒティロヴァ監督の指摘したかったことなのかもしれないと、深読みせずにはいられない。

『気狂いピエロ』(1965)

映画芸術の集大成であり奇跡の到達点

フェルディナンは金持ちの妻との結婚生活にうんざりしていた。ある日パーティーから戻ると、フェルディナンのかつての恋人、マリアンヌがベビーシッターとして家にいた。フェルディナンは彼女を車で送るといい家を出て、そのまま一夜を共に過ごした──。

Jean-Luc Godard(ジャン=リュック・ゴダール)様による映画芸術大渋滞の、ヌーヴェルヴァーグの傑作。わたしのオールタイムベスト。絵画のように美しいシンメトリーの構図を固定し、一人の人物や光のみが動く演出、そして氾濫する色彩表現など、タイトルインから次から次へと鑑賞者を驚かせ、楽しませてくれる。今から半世紀以上前、高性能な撮影機材もない中生み出されたこの作品なんて信じることができないほど素晴らしい。ストーリーも抜群で、考察も魅力のひとつだ。Anna Karina(アンナ・カリーナ)の愛おしさはもはや特記するまでもない。

『パリの恋人』(1957)

ファッション界・映画界の永遠のアイコン、オードリー・ヘプバーンによるシンデレラストーリー

小さな本屋で働いるジョー。そこへファッション誌「クォリティ」の編集長マギーが、知的な写真を撮るためカメラマンのディックと撮影クルーを引き連れてやってきた。ジョーはモデルに本を渡すよう言われ──。

おしゃれ映画の代名詞『パリの恋人』。誰もが一度は憧れる王道のシンデレラストーリーを、軽快にラブコメミュージカルとして描いている。映画界、ファッション界のアイコン的存在となっていたAudrey Hepburn(オードリー・ヘプバーン)の可憐な美しさが際立ち、その妖精のような姿に誰もが恋してしまうほど。パリの街並み、ヘプバーンが纏う衣装は、時代の変化を全く感じさせることはない。つまり私たち人間が潜在的に感じることのできる、真の「おしゃれ」が詰まった作品なのだ。